Wärmepumpe mit Heizkörper kombinieren

Es ist nicht zwangsläufig erforderlich, eine Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung zu kombinieren. Auch andere Heizverteilsysteme bieten sich für einen effizienten Betrieb an. Bosch verrät Ihnen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie normale Heizkörper für Ihre Wärmepumpe nutzen möchten.

Für Schnellleser: Das Wichtigste zur Kombination Wärmepumpe mit Heizkörper

- Ob eine Wärmepumpe für den Betrieb mit Heizkörpern geeignet ist, hängt vor allem von der Art der Wärmeabgabe ab sowie dem Zustand und Alter des Heizkörpers.

- Für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe mit Heizkörpern ist es entscheidend, dass diese auf einer möglichst großen Fläche Wärme abgeben können.

- Je größer die Heizfläche des Heizkörpers ist, desto höher ist die Wärmestrahlung und desto geringer kann die Vorlauftemperatur ausfallen, um die gewünschte Wärme an den Raum abzugeben.

- Wärmepumpenheizkörper bzw. Niedrigtemperatur-Heizkörper eignen sich ideal für eine Wärmepumpe, weil sie besonders niedrige Vorlauftemperaturen ermöglichen und die Effizienz der Wärmepumpenheizung steigern.

- Es ist durchaus möglich, eine Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern zu betreiben.

- Das Heizsystem muss an die Anforderungen der Wärmepumpe angepasst werden.

Funktioniert eine Wärmepumpe auch mit Heizkörpern?

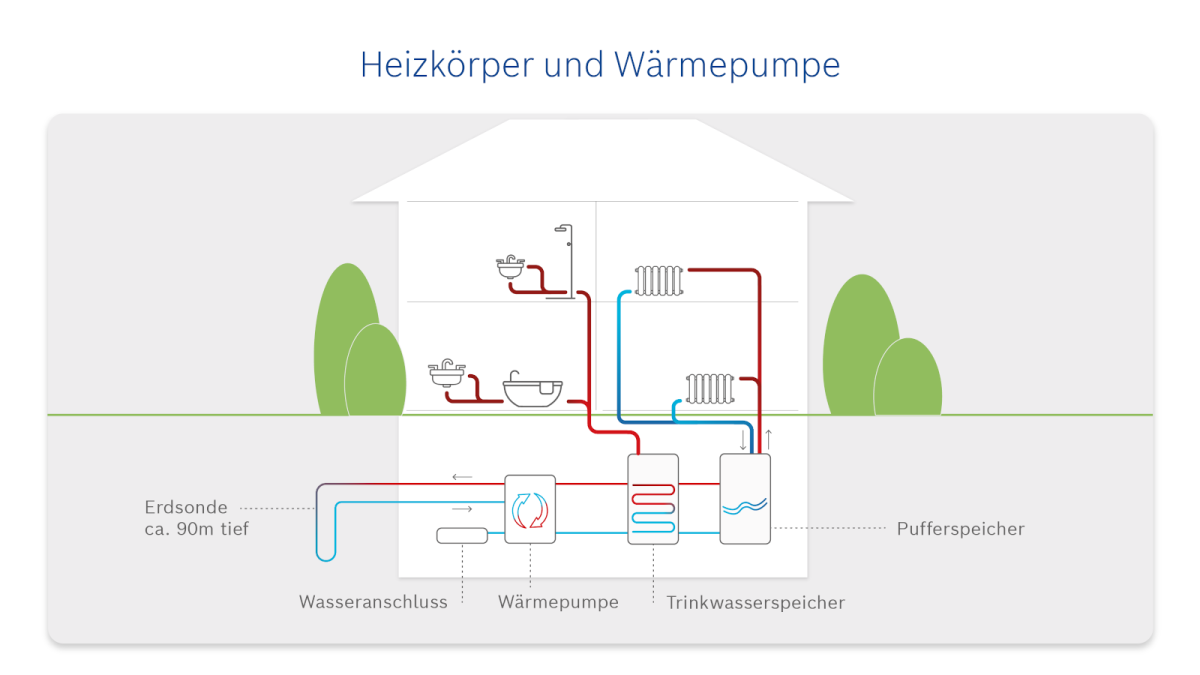

Wärmepumpen entziehen einer Wärmequelle (Umgebungsluft, Erdwärme, Grundwasser) Energie, bereiten diese unter Einsatz von Strom auf und geben sie anschließend an das zu beheizende System ab. Hierbei kann es sich auch um das Heizwasser von herkömmlichen Heizkörpern handeln. Wärmepumpen arbeiten jedoch am effizientesten bei geringen Vorlauftemperaturen. Diese weisen in der Regel Fußbodenheizungen oder Wandheizungen auf, die zu den Flächenheizungen zählen. Auch die Kühlleistung im Sommer ist bei reversiblen Wärmepumpenheizungen aufgrund der größeren Fläche höher. Es kann dennoch sinnvoll sein, eine Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern zu betreiben. In diesem Fall müssen die Heizkörperart, Dimensionierung und andere Aspekte auf das Heizsystem abgestimmt sein.

Gut zu wissen: Es können nicht alle Arten einer Luftwärmepumpe mit Heizkörper betrieben werden. Anders als beim denkbaren Zusammenspiel aus Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Heizkörper, ist der Betrieb von Luft-Luft-Wärmepumpen mit Heizkörpern sowie mit anderen Heizverteilsystemen nicht möglich. Diese Wärmepumpen-Art nutzt zum Heizen und Kühlen die verbrauchte Raumluft und benötigt zur Funktion eine spezielle Lüftungsanlage.

Welche Heizkörper eignen sich für Wärmepumpen?

Heizkörper sehen in ihrer Bauart unterschiedlich aus und werden unterschiedlich bezeichnet. Damit sich der Betrieb einer Wärmepumpe auch mit Heizkörpern lohnt, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Die Art des Heizkörpers spielt eine wichtige Rolle. Anbei geben wir Ihnen einen Überblick über die Heizkörpervarianten und Tipps zum Betrieb einer Wärmepumpe mit Heizkörpern:

Gliederheizkörper sind die älteste Heizkörpervariante und häufig in Altbauten anzutreffen. Sie haben wenig Fläche, um Wärme auszustrahlen und werden aufgrund ihrer Optik auch als Rippenradiatoren bezeichnet. Diese Art von Gliederheizkörpern geben ihre Wärme primär per Konvektion ab und reagieren eher träge, daher eignen sie sich nur bedingt für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.

Röhrenheizkörper sind eine moderne Weiterentwicklung der Gliederheizkörper und bestehen aus mehreren Röhren, durch die das Heizwasser energiesparender geleitet wird. Sie sind häufig im Bad anzutreffen und werden daher auch Handtuchheizkörper genannt. Von der Funktion her ähneln sie Gliederheizkörpern, was ihren Einsatz in Kombination mit Wärmepumpen ebenfalls weniger optimal macht.

Plattenheizkörper zeichnen sich durch eine große, überwiegend flache Heizfläche mit platzsparender Bauweise aus und können niedrige Vorlauftemperaturen bereitstellen. Die Wärmeabgabe erfolgt zu einem hohen Anteil durch Strahlungswärme, weswegen sich Flachheizkörper besser für den Betrieb von Wärmepumpen eignen als Glieder- oder Röhrenheizkörper.

Niedertemperatur-Heizkörper bestehen aus mehreren Platten von großer Fläche und geben ihre Wärme über Leitbleche aus Aluminium oder profiliertem Stahlblech ab. Durch den hohen Strahlungsanteil der Wärme und die geringen Vorlauftemperaturen sind Niedertemperatur-Heizkörper neben Flächenheizungen am besten für Wärmepumpen geeignet.

Gut zu wissen: Heizkörper haben eine unterschiedliche Art von Wärmeübertragung. Man unterscheidet hierbei zwischen Konvektion und Strahlungswärme. Jeder Heizkörper erzeugt immer beide Arten von Wärme, allerdings unterscheiden sich die Anteile je nach Bautyp. Konvektionswärme erhitzt die gesamte Raumluft, während Strahlungswärme die Gegenstände und Körper im Raum erwärmt über elektromagnetische Wellen. Grundsätzlich lässt sich sagen: Je höher der Strahlungsanteil bei einem Heizkörper ist, desto höher ist der Komfort beim Heizen.

Was ist ein Wärmepumpenheizkörper?

Tieftemperatur-Heizkörper bzw. Niedertemperatur-Heizkörper werden auch als sogenannte Wärmepumpenheizkörper bezeichnet, da sie ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe ausgelegt sind. Sie erkennen einen solchen Flachheizkörper an den relativ großen und flachen Heizflächen. Niedertemperatur-Heizkörper für Wärmepumpen können auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen von meist unter 40 Grad Celsius bei geringem Energieverbrauch eine hohe Leistung erreichen. Wärmepumpenheizkörper verteilen die Wärme gleichmäßig und effektiv im Raum und steigern die Effizienz einer Wärmepumpe.

Darüber hinaus ist auch das Kühlen mit einem Wärmepumpenheizkörper möglich. Denn auch hierfür wird eine möglichst große Fläche benötigt, um einen Raum effektiv mit einer Wärmepumpe zu kühlen. Die größtmögliche Fläche zum Heizen oder Kühlen bietet allerdings eine Flächenheizung wie die Wand- oder Fußbodenheizung.

Wärmepumpenheizung: Vorteile von Fußbodenheizungen

Damit eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann, benötigt sie ein Heizverteilsystem mit einer niedrigen Vorlauftemperatur. Je geringer der Temperaturunterschied zwischen Umweltwärme und Vorlauftemperatur, umso weniger Arbeit hat der Kompressor und verursacht folglich geringere Stromkosten.

Aus diesem Grund ergänzen Fußbodenheizungen Wärmepumpen besser als Heizkörper: Sie sind von vornherein auf diese niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt und verteilen die Wärme aufgrund ihrer großen Fläche gleichmäßiger. Hierdurch stellt sich schon bei einer Raumtemperatur, die im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern etwa zwei Grad Celsius niedriger ist, ein angenehmes Raumklima ein.

Hinzu kommt, dass sie nicht sichtbar installiert werden, da die Heizwasser leitenden Rohre unterirdisch verlegt sind, keinen Platz wegnehmen und außerdem nicht gesäubert werden müssen. Nicht zuletzt wirbeln sie im Einsatz keinen Staub auf, was vor allem für Asthmatiker oder Hausstaub-Allergiker von Vorteil ist.

Mit einer Fußbodenheizung allein lassen sich im Vergleich zu anderen Heizverteilsystemen etwa zehn Prozent Heizenergie einsparen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Boden unter der Heizung gut gedämmt ist und auch der Bodenbelag in den Räumen die Wärme gut leitet. Besonders gut eignen sich hier Fliesen und Naturstein, während Teppichböden die Wärmeabgabe eher behindern.

Wärmepumpe mit Heizkörper im Altbau

Der Einsatz einer Wärmepumpe im Altbau mit Heizkörpern ist durchaus möglich. Neben der Art der Heizkörper für die Wärmepumpe sollte auch deren Dimensionierung bedacht werden. Je kleiner das Heizverteilsystem ausgelegt wird, umso weniger effizient arbeitet die Heizanlage. Eine Überdimensionierung verbessert hingegen die Wirtschaftlichkeit. Gerade im Altbau sind Wärmepumpen auf übergroße Heizkörper angewiesen, da hier die Gebäudedämmung oftmals deutlich schlechter als in Neubauten ist.

Um eine Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern und ohne Flächenheizung dennoch effizient zu betreiben, gibt es verschiedene Optimierungsmaßnahmen, die Sie im Altbau bzw. Bestandsbau durchführen können. Auf diese Weise können Sie die Vorlauftemperaturen senken oder allgemeine Wärmeverluste vermeiden, wodurch das Heizsystem wirtschaftlicher arbeiten kann.

Optimierungsmaßnahmen für Wärmepumpenheizkörper

- Eine Möglichkeit beim Einsatz von Wärmepumpen im Altbau ist es, den Dämmstandard des Hauses zu verbessern. Die günstigere Variante stellt hier die Dämmung der obersten Etage sowie den Austausch von Türen und Fenstern dar. Eine Rundum-Dämmung der Fassade ist zwar weitaus effektiver, dafür natürlich auch dementsprechend teurer.

- Als zweite Option bietet sich ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper an. So werden die Volumenströme im Heizverteilsystem optimiert und die Wärme gleichmäßiger verteilt, was die Effizienz der gesamten Anlage ebenfalls verbessert.

- Die Wärmepumpe sollte richtig dimensioniert und die Heizkurve optimal eingestellt sein über die Heizungsregelung.

- Erfordern die Heizkörper hohe Vorlauftemperaturen oder ist der Heizwärmebedarf Ihres Hauses allgemein recht hoch, so können Sie die Wärmepumpe hybrid betreiben, also in Verbindung mit einem anderen Heizsystem wie beispielsweise einer Gasbrennwerttherme.

- Alternativ können Sie für den Betrieb einer Wärmepumpe alte Heizkörper austauschen lassen gegen moderne Niedertemperatur-Flachheizkörper bzw. Wärmepumpenheizkörper.

- Eine weitere Möglichkeit besteht mit einer sogenannten Hochtemperatur-Wärmepumpe für Heizkörper, die für jedes Heizsystem genutzt werden kann. Auf diese Weise kann eine Wärmepumpe bei alten Heizkörpern mit einer hohen Vorlauftemperatur trotzdem eingesetzt werden. Allerdings haben Hochtemperatur-Wärmepumpen eine schlechtere Effizienz als normale Wärmepumpen und sind zudem teurer in der Anschaffung.

Heizkurve einstellen: Infos und Tipps

Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Wird es draußen kälter, steigt die Vorlauftemperatur. Verändert werden können bei der Heizkurve Neigung und Höhe: Heben Sie die Heizkurve insgesamt nach oben, steigt die Vorlauftemperatur um den gleichen Betrag – bei allen Außentemperaturen. Stellen Sie eine steile Neigung ein, steigt die Vorlauftemperatur an kalten Tagen schneller.

Um die Heizkurve optimal einzustellen, sollten Sie einen Installateur kontaktieren. Falls Sie selbst etwas ändern wollen, helfen Ihnen vielleicht folgende Tipps:

- Ist es Ihnen im Haus meist zu kalt? Dann sollten Sie die Heizkurve langsam anheben.

- Ist es Ihnen meistens zu warm? Dann sollten Sie die Heizkurve langsam senken.

- Ist es nur an besonders kalten Wintertagen in den Räumen zu frisch? Dann sollten Sie die Neigung der Heizkurve steiler einstellen.

- Ist es vor allem im Frühling und Sommer zu kalt, im Winter aber in Ordnung? Heben Sie die Höhe an und stellen Sie die Neigung flacher ein.

Grundsätzlich sollten Sie nur bei Außentemperaturen bis maximal 5 °C Änderungen an der Heizkurve vornehmen, um möglichst verlässliche Ergebnisse zu erhalten. Die Einstellung der Heizkurve kann einige Tage in Anspruch nehmen.

Wärmepumpe für Heizkörper kaufen

Bosch bietet eine große Auswahl an innovativen Wärmepumpen. Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen können mit Heizkörpern betrieben werden. Sie interessieren sich für die genauen Kosten einer Wärmepumpe mit Heizkörpern oder möchten eine Wärmepumpe für Heizkörper kaufen? Dann helfen Ihnen unsere Heizungsinstallateure von einem Bosch Fachbetrieb in Ihrer Nähe gerne weiter.